Ancora su

M. Blanchot

Arte e

letteratura

Gli scritti di Blanchot sull’opera letteraria appaiono a distanza di tempo

ancora sferzanti, attuali e al contempo

tragici. Si tratta ancora di un autore largamente misconosciuto, anche in

Francia, citato il più delle volte forzatamente per attribuirgli

un’appartenenza politica che sminuisce la sua imprendibile trasversalità

intellettuale, capace di lasciarci una delle più originali riflessioni sulla

letteratura di tutto il ventesimo secolo. Direi che

i suoi scritti hanno anticipato i

tempi nel loro porsi come sostanza

dell’opera, immagine emblematica della realtà in cui viviamo, interrogazione

sullo stato di salute del mondo. Nel mondo

in cui siamo calati e immersi

quel che predomina è appunto il mostrarsi,

il fare sfoggio di sé. Importa più essere presenti nei canali di diffusione

mediatica, nella circolazione, in rete, nella rete sociale che avere a che fare

con la verità. Come se il contemporaneo

fosse il semplice presente dell’immanenza assurta ai vertici di

ogni istanza poetica ed esistenziale .

Si fa sfoggio di sé ovunque. L’arte e la moda vanno a braccetto svuotando di

senso ogni istanza di libertà e

riflessione. Basti che tutto rientri in quel che si chiama la tendenza.

Perfino i cambiamenti climatici e il

tema dell’ecologia vengono ridotti a

moda, a passarella per i fanatici delle vendite, dell’apparizione, della

pubblicità e del consumo.

Quel che chiamiamo arte contemporanea e lo abbiamo detto e scritto più

volte non è altro che la manifestazione

dell’apparire, del prevalere sull’altro e del successo; non è altro che un

prodotto di questa realtà e in quanto tale essa ci vieta perfino di fare esperienza

del niente e del nulla e del loro contrario l’assoluto e lo spirito. Ridursi a

correre dietro queste ombre della morte da

parte degli scrittori e degli artisti significa

soccombere a un regime misto di comunicazione, tecnologie mediali e capitalismo finanziario. Perfino la

politica ha abdicato al suo ruolo di visione del mondo, di garanzia etico

sociale dei diritti e dei doveri dei cittadini. Che fare ora che risuona ancora

come slogan il richiamo alla cultura da parte dei nostri leader politici senza

che si capisca cosa questa parola vuol dire ?

Ripartiamo da uno dei temi centrali del nostro blog e cioè il rapporto fra

letteratura, immagine, arte e politica richiamandoci a un intellettuale e uno

scrittore scomodo e dimenticato come Maurice

Blanchot il quale su questi temi è stato

anticipante con la sua scrittura letteraria e la sua critica anti sistemica. Importante

è comprendere la sua riflessione sulla natura dell’opera. In questo senso arte

e letteratura si mostrano nella medesima

condizione.

Per Blanchot appare essenziale alla natura dell’opera il fatto che essa continuamente

sparisca. Contribuire al suo inganno perpetuo è l’unica onestà concessa allo

scrittore e all’artista. Essi non possono

che accettare di essere un néant qui

travaille dans le néant. Ma la loro tentazione più grande rimane quella di

bucare la membrana dell’immaginario che li divide dal mondo, restituirlo come un

tutto, impedendo loro tuttavia di influire sulla realtà. Lo scrittore sembra

dirci Blanchot si riconosce nella rivoluzione. Non esistono rivoluzioni

letterarie come non esiste una letteratura della rivoluzione: la letteratura

tutta, nella sua essenza, si riflette nella rivoluzione, vi trova una

giustificazione e si fa storia.

L’angoscia dello scrittore di fronte al suo lavoro, alla sua opera, deriva dall’impossibilità

di trasformare il mondo senza trasformare se stesso. In questo senso la

rivoluzione rappresenta perfettamente la tentazione costitutiva del progetto

letterario: entrambe implicano una riflessione sulla morte come centro vuoto

della libertà assoluta che porta all’accettazione, o alla scoperta, della

propria morte come evento banale ma essenziale della condizione umana.

Com’è possibile, dunque, la letteratura e con essa l’arte? Esse sono

possibili, sembra dirci Blanchot, proprio in quanto impossibili. La letteratura

nasce nel momento in cui inizia a porsi in quanto questione e la questione che

essa pone è proprio quella del diritto alla morte. L’arte ha per ideale la rivoluzione come momento

storico in cui “la vie porte la mort et

se maintient dans la mort même” pour obtenir d’elle la possibilité et la vérité

de la parole”.

La riflessione sul ruolo dello scrittore negli avvenimenti della sua epoca,

sulla sua responsabilità civile, fu molto precoce negli articoli di

Blanchot. Egli avvertì la scomoda

dualità, il conflitto oscuro tra la sua attività di giornalista e quella di

critico. Ogni silenzio, come rifiuto della politica, è a sua volta politico:

proprio nella letteratura, in questa incapacità di uscire dallo scritto, un

autore deve saper trovare delle ragioni per agire.

Tuttavia, la questione che pone la letteratura è una questione di linguaggio ed il linguaggio

letterario è contraddittorio, rassicurante e al tempo stesso spaventoso; “la poésie ont vu dans l’acte de nommer une

merveille inquiétante”. Quando parliamo, è la morte stessa che parla. Per

dare ciò che significa, la parola deve prima

poterlo sopprimere, privarlo dal punto di vista dell’esistenza di tutto ciò che

gli restituirà sul piano ideale, astratto, dell’essere. Questa “immense hécatombe” è la condizione necessaria per poter

instaurare il regno del giorno, la distanza che, separandoci, rende possibile

la nostra intesa come soggetti logici che hanno a che fare con significati

universali, uguali per tutti.

Quando scriviamo, dice Blanchot, non ci interessiamo al Lazzaro

resuscitato, salvato e riportato alla luce, ma a quello della tomba che già

emana cattivo odore. La fisicità delle parole

viene a galla ed il linguaggio si rifugia in se stesso, si rifiuta di voler dire: “La littérature est la présence des choses,

avant que le monde ne soit, leur persévérance après que lemonde a disparu”.

Il destino della letteratura è quello di

un’ossessione, non può superarsi, andare

oltre se stessa, ma è costretta a un’incessante metamorfosi tra il movimento di

negazione che le consegna le cose come conoscibili, comunicabili, e la passione

per la realtà opaca delle parole prese fuori dal loro senso, quando il senso

stesso si fa cosa: . Impossibilità di perdere coscienza, la morte mi si

annuncia non solo come la fine con cui ha inizio ogni comprensione, ma come

l’eterno ritorno del tormento in seno all’apparenza addomesticata delle cose,

come la perdita, oltre che dell’esistenza, della mortalità stessa: morte come

impossibilità di morire.

Questa è la straordinaria rivelazione di cui ci fa dono la letteratura in quanto linguaggio che, accogliendo l’ambiguità, si fa contraddizione

irrisolvibile, possibilità perpetua di cambiare di senso e di segno alle parole.

Essa è possibilità di silenzio che nel silenzio dice qualcosa intorno alla

verità.

C’è una solitudine essenziale, dice Blanchot, che sola può permetterci di capire

qualcosa sull’arte, sulla scrittura, a patto che non la si confonda con il dramma

esistenziale di un soggetto, né con gli sforzi da lui compiuti per raccogliersi

in una dimensione psicologica creativa. Le cose vengono all’essere quando

l’essere si ritrae e al contempo esse esistono ed entrano in relazione solo in quanto

separate. Ciò significa sperimentare

l’angoscia al livello del mondo. Scrivere significa invece ritrovare l’essere

nel fondo della sua assenza, ovvero ciò che si era dovuto dissimulare per

essere un sé.

La solitudine è anzitutto dell’opera stessa, non incomunicabile ma priva di

scopo e di esigenze: ni achevée ni

inachevée: elle est.

L’unica risorsa, l’unica forma di controllo che rimane

è appunto la parola letteraria, l’unica in grado di imporre un silenzio

a questo silenzio che parla, a questo mormorio senza principio né fine: Là où je

suis seul, le jour n’est plus que la perte du séjour, l’intimité avec le dehors

sans lieu et sans repos.

La letteratura è, dunque, nei confronti del linguaggio corrente ciò che

l’immagine è in rapporto alla cosa che rappresenta: linguaggio che nessuno

parla, linguaggio immaginario non perché ricco di metafore ma perché le parole

stesse vi si fanno immagine. È il rimosso del nostro vissuto, lo scarto, la

zona d’ombra necessaria per edificare un’esperienza di senso, che ritorna e non

può non ritornare. Esperienza dell’assenza di esperienza, esperienza limite che

ritorna.

L’intera avventura del sapere occidentale continua ancora Blanchot è fondata su un paradigma ottico, che fa della

visione la facoltà in grado di fornire all’uomo una mediazione tra l’esperienza

e il suo senso, la sua verità. Proprio per questo motivo esso ha costruito il

suo logos come una struttura di rimando che fa dell’opposizione e della

distanza la condizione di possibilità di ogni relazione conoscitiva. Ma nella

solitudine della scrittura l’occultamento tende ad apparire dissimulation tend à apparaîtr. Esso è legato a una passività originaria, una

cosalità materiale e informe. Le parole sono svincolate dall’obbligo di

significare, come le immagini da quello di somigliare a qualcosa. L’immagine

che Blanchot sceglie di proporre come emblematica di questa situazione

straniante non può sorprenderci del tutto: si tratta dell’immagine della morte.

Tuttavia questa morte di cui qui si parla non è quella della moda e del suo

essere con la morte, ma la morte del

significato, la morte della parola che diventa solo rumore che induce alla

sordità, al biancore dell’immagine: immagine della morte che diviene morte mai

annunciata ma sempre procrastinata all’infinito in una nemesi storica dove il cadavere è destinato a

sparire. Ed è proprio il cadavere della letteratura, dell’arte a sparire.

Sottrarsi a questa sparizione significa

resuscitare Lazzaro, il suo corpo e

fare mergere il cadavere del nulla e la melliflua menzogna dell’immaginario; ciò che ci distoglie dalla

vera esistenza. Solo il silenzio dice che l’opera è mentre si sottrae al mondo.

Ed è proprio questa la grande lezione

di Blanchot.

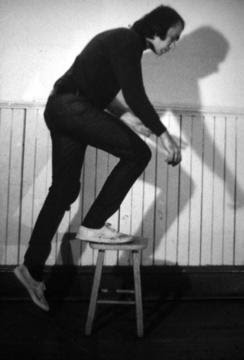

0. Francesco Correggia, Fermo immagine dal video, en voiture, 1988

1. Ritratto di M. Blanchot

2. Merce Cunningham, American dancer

3. Michel

Foucault on Maurice Blanchot

4. Isadora

Duncan, Dance

5. Vito

Acconci Perverse Egalitarianism, 1979

6. German

Jauregui, dance 1994

7. Kahlen, frame dal video Body Horizon, 1980

8. Yves Klein, fontenay aux roses, France October 1960

9. Bruce Nauman, Performance, 1976

10. Gina Pane, Azione sentimentale, 1973

11. Rebecca Horn,

In addition to Concert for Buchenwald 1998

12. Martha

Graham, dance, 1982

13. Gilbert e George, Singing, Sculpture, 1992

14. Francesco

Correggia, fermo immagine dal video: I turn round to Immanuel Kant, 1996

15 Francesco Correggia, particolare installazione, Hegel, Biennale di Venezia 2009